Vi sono parole intorno alle quali si possono dire cose sempre diverse, atteggiamenti e attitudini fondamentali, opzioni essenziali dello spettro delle possibilità umane. Parole cardine, intorno alle quali si possono far risplendere colori in maniera continuamente cangiante. Le parole sono importanti, ci avvertiva un saggio Nanni Moretti già diversi anni fa. Ne scelgo una, apparentemente lontana dal tema che ho scelto, che invece si dimostrerà — spero — essere la via più diretta per entrare davvero in argomento.

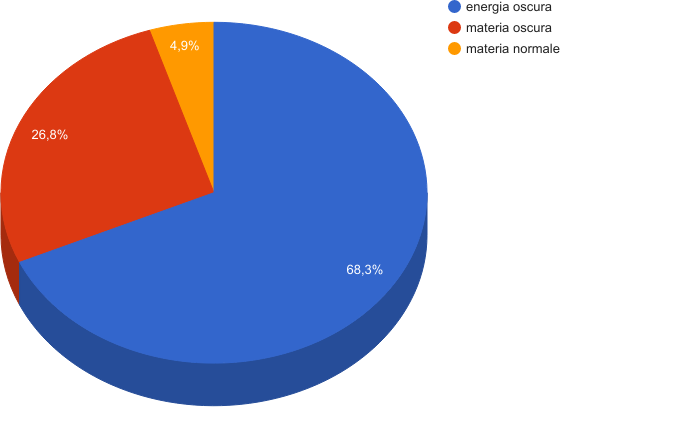

Mai il socratico so di non sapere, a pensarci bene, è stato così manifesto, solo che lo si voglia guardare. Bisogna però, appunto, saperlo guardare. Vedere il quadro generale. Ad esempio, davanti al mare di notizie astronomiche che ci arrivano continuamente dai vari media (cosa certamente ottima), di fronte a scoperte così eclatanti come quella recentissima del sistema Trappist-1 con sette pianeti forse abitabili, chi pensa mai al fatto che in realtà più del 95% di tutto l’Universo è composto — secondo le teorie più accreditate — da qualcosa di cui non conosciamo la natura? Energia oscura e materia oscura insieme, nel quadro teorico attuale, rendono conto di quasi tutto l’Universo. Tutto, praticamente tutto. Tranne un misero 4,9%. Che poi è quello che compone la materia che conosciamo, ed è praticamente tutto ciò che sappiamo (in realtà ne sappiamo ancora meno, perché anche di quel 4.9% le cose ancora da capire non sono affatto poche…).

Comprendete cosa stiamo scoprendo? Consideriamo che quel piccolissimo 4,9% “visibile” è ciò che costituisce la Terra, il Sole, le stelle, i pianeti vicini e lontani, il nostro corpo, l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo… Quel che, nella vita ordinaria, ci sembra tutto, ed è appena, invece una piccola piccola parte, di un qualcosa di immensamente più esteso, ed invisibile agli occhi. La scienza ci viene a dire che la gran parte di quello che esiste, è qualcosa della quale non possiamo avere esperienza diretta: è in un certo senso fuori dal nostro mondo.

Credo allora che il primo messaggio da trattenere sia questo: quasi tutto quello che esiste, non si vede.

L’armonia nascosta è più potente dell’armonia manifesta, diceva Eraclito, già 2500 anni fa. E sembra proprio che i dati della ricerca cosmologica più recente, non facciano altro che confermare, anche dal punto di vista strettamente scientifico, l’asserzione del noto filosofo.

Cosa possiamo dire oggi, dal punto di vista astronomico, di questo quasi tuttoche è comunque inaccessibile ai nostri sensi? Cosa sappiamo davvero, di energia oscura e materia oscura?

Ebbene, l’energia oscura è un’ipotetica forma di energia non direttamente rilevabile, diffusa omogeneamente nello spazio. Si stima appunto che rappresenti circa il 68% della massa energia dell’universo (parliamo di “massa energia” perché sappiamo che massa ed energia sono in fondo completamente equivalenti, come ci ha insegnato Einstein). L’energia oscura è anche il modo più diffuso fra i cosmologi per spiegare l’espansione accelerata dell’universo, ovvero il fatto che i corpi celesti si allontanano l’uno dall’altro con velocità crescente (grossa sorpresa anche questa, scoperta solo in tempi recenti). Essa costituisce pertanto un’importante componente del cosiddetto “modello standard” della cosmologia basato sul Big Bang. A sua volta il Big Bang è la “storia” scientificamente più accreditata di formazione dell’universo di cui al momento disponiamo. Quella accettata dalla quasi totalità dei ricercatori, come ipotesi più realistica di formazione dell’universo, e quella che spiega meglio di ogni altra, i dati di cui disponiamo. Il nostro universo, secondo questo quadro, è nato circa 13,7 miliardi di anni fa, da un “grande scoppio”, e da allora è in continua fase di espansione.

Questo per quanto riguarda appunto l’energia oscura, così intimamente connessa alle dinamiche di inesausta espansione del nostro universo.

Con materia oscura si definisce invece un’ipotetica componente di materia che non è direttamente osservabile, in quanto, diversamente dalla materia conosciuta, non emette luce e si manifesta unicamente attraverso i suoi effetti gravitazionali. In base a diverse indagini sperimentali e ad una serie di evidenze indirette, si ritiene che la materia oscura costituisca una grande parte, quasi il 27%, della massa energia presente in totale nell’universo.

Ovvero, tirando le somme in maniera un po’ spiccia, ma sostanzialmente corretta: tra energia oscura e materia oscura, se il modello di universo tiene (e molti indizi ci dicono che tiene…), vuol dire una cosa molto importante: vuol dire che è quasi tutto invisibile, per noi.

Qui uno potrebbe pensare, va bene, lo studio del cosmo è peculiare e complicato. D’accordo. Ma che dire dell’uomo? Dell’uomo ormai sappiamo tutto. E invece non è affatto così. E la cosa curiosa è che anche qui andiamo a sbattere in percentuali molto simili, anche se meno rigorosamente definite. Leggo infatti dai trattati di psicologia come circa il 95% della nostra mente sia costituita dall’inconscio. Ovvero quel luogo dove avvengono processi psichici inaccessibili al cosiddetto pensiero cosciente, che esorbitano, in altre parole, dal pensiero razionale. Dunque anche qui la nostra razionalità si deve fermare, si deve arrendere, davanti ad una sostanziale ignoranza. Possiamo certo scandagliare l’inconscio, possiamo speculare sui suoi effetti, ma è un po’ come lanciare una sonda nello spazio: portiamo a casa dei dati preziosi, ma intorno rimane comunque il mistero più profondo. Siamo davanti all’evidenza di una zona non investigabile direttamente, ma che ha effetti decisivi sulla parte conosciuta. E vale, come vedete, tanto per lo “spazio al di fuori” (l’universo) quanto per lo “spazio al di dentro” (la psiche).

Questa straordinaria concordanza si è maturata solo in epoca recentissima, ed è certo significativa dei “tempi estremi” che stiamo vivendo.

Non so voi, ma personalmente questo alone così esteso di ‘non conosciuto’ non mi inquieta per niente, anzi lo trovo quasi rassicurante. Prendere atto di questo stato di cose, lungi dall’essere scoraggiante, implica invece che io non possa mai dire, né come uomo né come ricercatore, la terribile frase è tutto qui? Implica, dunque, la consapevolezza di avere davanti un cammino, un cammino che ci potrà riservare ancora molte sorprese. Un cammino che, io credo, potrà davvero svolgersi soltanto rinnovando la nostra mente, per adeguarci a comprendere ciò che ancora ci è oscuro.

Ed è qui che vorrei innestare una personale considerazione, che riguarda specificamente il modo di guardare a questo nostro limite, a questo nostro gigantesco non sapere. A mio avviso infatti un universo così ampiamentemisterioso è intrinsecamente un universo poetico. E’ cioè un universo al quale possiamo approcciarci in maniera soddisfacente, a livello umano, solo se non ci limitiamo ai parametri conoscitivi della scienza, ma ci apriamo ad un ambito più vasto. La scienza, lo abbiamo visto, ci circoscrive a quel piccolo 4.9%. Ed è una informazione straordinaria, precisa, limpida come non mai. D’accordo. Ma come riempire il resto? Di cosa riempirlo?

Non riempirlo, non è una scelta. Non è una opzione. Perché comunque la natura aborre il vuoto, e dunque verrebbe in ogni caso riempito. Da chiacchiere, pensieri, preoccupazioni, se non altro (come spesso avviene). Il nostro cielo è sempre composto, completo. Allora è necessario forse un atto di volontà, di focalizzazione. Decidiamo noi come riempire il cielo, creiamo il cielo da riempire. La scienza si fa da parte, ci lascia campo. Ed è un universo da riempire innanzitutto di senso, e dunque di poesia. La poesia è infatti, potremmo dire, il lavoro di dare un senso ultimo e corroborante all’insieme delle cose, di ricercarlo in modalità intuitiva, non razionalistica. E questo universo chiama ad un atto poetico, perché vuole farsi conoscere più intimamente che soltanto con l’indagine razionale.

E nello stesso tempo, la poesia stessa chiama l’universo, lo vuole a sé. Si stanno cercando, vedete. E’ un rapporto di desiderio, di mutuo desiderio.

Se non ci credete, ascoltate cosa dice Ungaretti, in una della sue “Poesie Sparse”

I Giorni e le Notti suonano / in questi miei nervi d’arpa // Vivo / di questa gioia malata / d’universo / e soffro / per non saperla accendere / nelle mie parole

La gioia del poeta è malata di universo perché vuole la totalità, non si accontenta di niente di meno del tutto. L’universo. Viene a riempire il vuoto che lascia la scienza, e non certo usurpando o calpestando il suo lavoro. Piuttosto, viene a saldarsi alla costruzione scientifica per restituire un sapere più globale all’uomo. Non si tratta infatti di andare contro la scienza, si tratta di ritornare ad un’idea di uomo più completa, che integri il sapere scientifico all’interno della più vasta conoscenza umana.

Ecco allora cos’è l’universo poetico: è lo spazio di conoscenza, in prospettiva, di un uomo che torna completo. Che integra dentro di sé i diversi saperi, ben sapendo che in ultima analisi non sono diversi affatto.

Cosciente della infinita sproporzione tra me ed Ungaretti (poeta che ammiro visceralmente) così provo anche io a dire nella poesia “Multiversi”, della raccolta “In pieno volo”:

Guardo intanto / la poesia più nostra // La modulazione flebile / di onde elastiche tese / rese trasparenti dal sole / e l’ombra. // Che si succedono intime / negli immensi spazi interni. // Dove aspetti me / è dove io ti aspetto / a balbettare l’idea pazza di compimento / di là di ogni ombra, ogni male. // Così le campane suonano — adesso — che impudica inarchi / la pazienza non detta / portata a pelle come diadema. / L’unico ornamento del resto // più bello ed essenziale / di te, nuda. // L’unico profumo più soave / del tuo stesso odore. // Ed ogni tuo piegarsi / è mostrare, invitare: / creare tempo e spazio. // Perciò lo vedo / Tra chi non si mischia di poesia e chi si imbratta invece / — camminando a filo tra ridicolo e sublime — / piovono grappoli di orizzonti, miriadi di universi. // Come tra un “no” e un “così sia” / tale è distanza / che l’infinito stesso è poca cosa.

Perché so che sono appena all’inizio del viaggio di scoperta (del cosmo e di me stesso), ogni atteggiamento più o meno arrogante sarebbe decisamente fuori luogo. Come sarebbe fuori luogo ogni tentazione di razionalismo che limitasse il reale al razionalmente conoscibile (“Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie — oracolo del Signore”, Is. 55,8). Molto meglio sarebbe arrendersi, ammettere che vi sono realtà che superano infinitamente la mia comprensione.

E la attitudine più giusta tornerebbe dunque ad essere l’umiltà, la coscienza tenera e liberante delle proprie capacità e dei propri limiti.

Testo del mio intervento su invito presso l’associazione Frascati Poesia, svolto in data 6 marzo 2017.