Inauguriamo con il presente contributo i nostri “audiopost”, una sorta di podcast di AltraScienza (per ora ad intervalli irregolari), che presenteremo sempre nella duplice veste di video e testo scritto, per agevolare diverse modalità di fruizione.

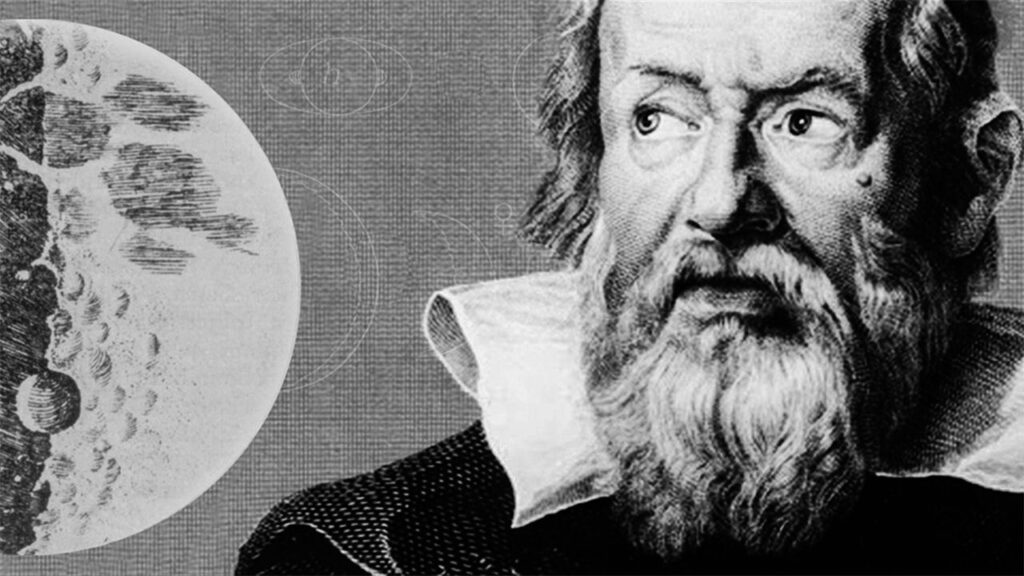

Da queste pagine spesso scriviamo con il pensiero rivolto alla scienza, o meglio, agli scienziati, tentando riflessioni che consentano di estendere lo sguardo, oltre la barriera della razionalità logica e calcolante.

Se però si vuole essere presi sul serio, bisogna essere innanzitutto disposti a prendere sul serio il proprio interlocutore, che poi vuol dire ascoltare la sua prospettiva e farsi coinvolgere nelle sue buone ragioni.

Provo a partire nuovamente dalla definizione di conoscenza di Duilio Albarello (già incontrata nel post “Credere e pensare” e nel video “Credere per conoscere”). Secondo questo teologo, “… la conoscenza del reale si rende possibile soltanto tramite il rapporto complesso, che si viene a stabilire tra la spiegazione del funzionamento esatto della realtà e la comprensione del suo giusto senso.” (“La Grazia suppone la Cultura”, Duilio Albarello, Queriniana 2018, pag 137). La spiegazione del funzionamento della realtà secondo quanto il metodo scientifico permette di raggiungere è passaggio imprescindibile. Il rischio però è che in questi casi i teologi, se continuano a sentirsi depositari esclusivi della competenza sulla comprensione del senso, si ritengano interpellati dalle scoperte scientifiche, ma solo marginalmente, o soltanto là dove le questioni siano meno scottanti. Viceversa, uno scienziato che non si senta il suo lavoro implicato nel senso della realtà è votato ad un meccanicismo pericoloso.

Leggi tutto “Ricerca scientifica e ricerca di senso: alla ricerca di un dialogo critico”