Cosa diciamo, cosa evochiamo veramente quando facciamo riferimento al “caso”? La parola com’è noto viene dal latino càdere, e di per sé indica semplicemente ciò che ac-cade, ciò che (ci) capita da un punto di vista fattuale. Oltre a questo però l’espressione non spiega nulla sul perché, cioè sul senso di un determinato fatto. Dire perciò che quell’uomo, uscendo di casa, “per caso” ha preso la pioggia non mi sta dicendo propriamente nulla sul significato di quell’evento. Casomai sta solo constatando che, non essendo la pioggia un fatto necessario o prevedibile con certezza, è piovuto proprio mentre quell’uomo usciva di casa sulla base di una minore o maggiore probabilità che accadesse.

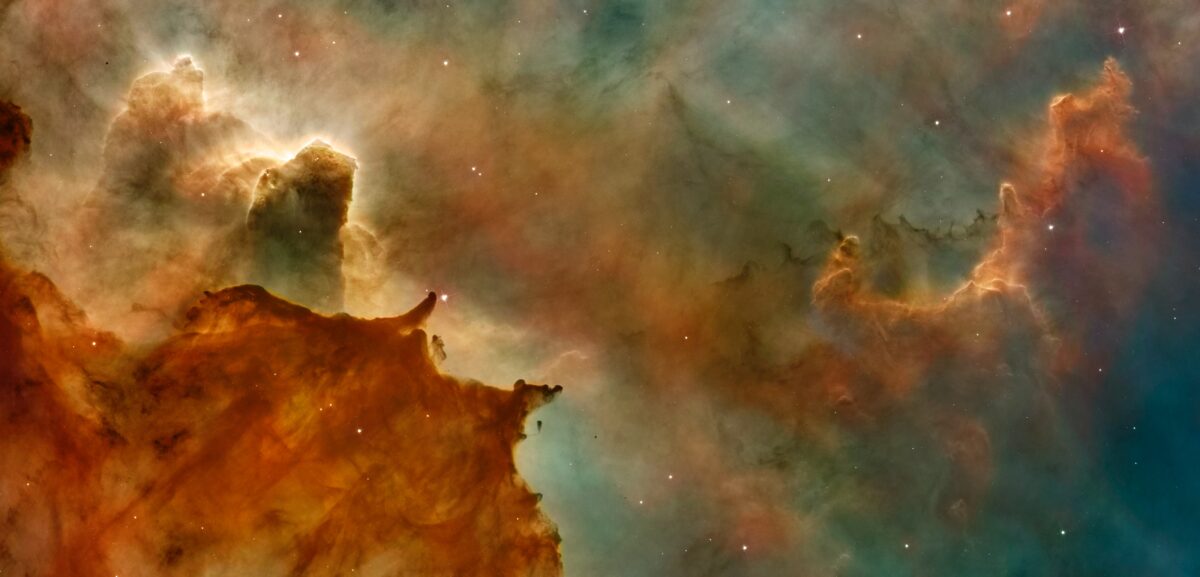

I vecchi paradigmi deterministi, sia religiosi che secolari, pretendevano di dare senso all’accadere umano affermandone l’unitarietà organica e necessaria, mettendo cioè in connessione i singoli eventi in un orizzonte più o meno rigido, di tipo metafisico prima (“Non cade foglia che Dio non voglia”) e immanente poi (Meccanicismo empirico). Con la crisi del pensiero medievale e oggi anche di quello moderno, la scienza esatta si è rivolta preminentemente a modelli di tipo probabilistico, affidando l’origine dell’accadere (che un tempo pretendeva di spiegare in modo certo) alla imprevedibilità (relativa) del cosiddetto “caso”. Il caso diventa così un concetto epistemologico centrale, vicario plenipotenziario del vecchio motore immobile dell’universo. Se la mattina mi alzo con la luna storta oppure se nello spazio esplode una stella, la causa ultima non è né Dio né una catena necessaria di fattori: è invece il caso.

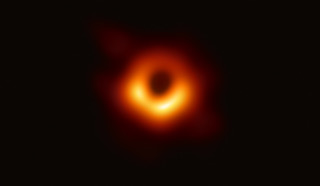

Il problema però è che il caso è e resta un concetto descrittivo, non esplicativo. La natura casuale del cosmo, agli occhi dell’uomo post-moderno, dice solo che non abbiamo più alcun modo di prevedere, controllare o fondare razionalmente il senso (quindi l’origine e la causa ultima) degli eventi visibili. Detto in termini metafisici, il caso è la causa prima del reale ridotta a eterno punto interrogativo, portato in quanto tale a coscienza storica. Il nostro continuo appellarci al “caso” è perciò un tappabuchi in senso tecnico, un’abdicazione mascherata a volere o potere fornire un’autentica comprensione di senso dei fenomeni.

Ma il bello deve ancora venire.